みずほフィナンシャルグループ(8411)株を購入、2017年度の予想配当利回りは約4%、そしてPBRは超割安の0.56

株式相場が停滞している中、先日のNTTドコモ(9437)に続き、みずほフィナンシャルグループ(8411)の株式を購入しました。NTTドコモ(...

株式相場が停滞している中、先日のNTTドコモ(9437)に続き、みずほフィナンシャルグループ(8411)の株式を購入しました。NTTドコモ(...

最近、株価がパッとしませんね。日経平均株価は20,318.11円(6月20日)、TOPIXは1,642.34(8月7日)が年初来高値ですが、...

TOPIX連動型上場投資信託(1306)からの分配金が8月18日に証券口座に入金されました。今年の分配金は100口あたり2,600円。去年の...

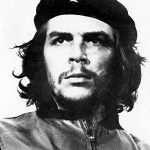

キューバ革命の英雄、チェ・ゲバラ没後50年に来日したゲバラの長男カミーロ・ゲバラ氏へのインタビュー記事。http://toyokeizai.net/articles/-/184111 チェ・ゲバラが撮影した約240点の写真が日本初公開2017年はゲバラが39歳という若さでこの世を去ってから50年目にあたる。その節目の年に、日本でもいくつかゲバラに触れられる機会がある。9日から東京・恵比寿で、写真家としても知られるゲバラの写真展「写真家 チェ・ゲバラが見た世界」が開催

Business Insider JAPANの記事(2017.8.6付)によれば、知能に関する種々の能力のうち、集中力、感情認知能力、基本的...

最近、ちょくちょく北の国から物騒なモノが発射されていますが、最終的な落としどころはどのようになるのか? このままエスカレートしていくな...

2017.8.4、トヨタとマツダが相互に出資する資本提携を行うことを正式に発表。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170804/k10011087541000.html 資本提携の主な目的は以下の2点。 1. 次世代エコカーの本命(と見なされつつある)電気自動車の共同開発を進めること(どちらも電気自動車をまだ販売していない) 2. 共同でアメリカに新工場を建設すること(まだ検討段階のようですが)

2017.8.2DIAMOND ONLINEの記事を読んでの感想。 現役サラリーマンは、自分で自分の生活と人生の時間を簡単にはコン...

今朝、SBI証券の口座にログインして外国株式口座をチェックしてみると、DVY(iシェアーズ 好配当株式 ETF)の欄に、! が表示され、評価...

最近、月に3回ほど歯医者に通っています。歯医者に通いはじめたのは、セミリタイア生活の開始とほぼ同時。以前治療した歯が欠けてしまったので、それを修復してもらうのが当初の目的でした。欠けた歯の治療はすぐに終わりましたが、これまでの治療済み箇所のうち経年劣化のせいで不具合が生じているところが複数あるとのこと。不具合のある箇所を全て徹底的に治療してもらうことに。会社員時代であれば、歯医者に行く時間を確保するのに苦労していたのですが、そこは余裕のあるセミリタイア生活の強みで、時間はかなり融通がききます。

先日の記事でご紹介した腕時計「TRUME」は、セイコーエプソンの新ブランドですが、そのセイコーエプソンの株価が急騰しています。明日8月1日か...

退職金のペイオフ対策を兼ねて、ソニー銀行で定期預金をすることにしました。そこそこ定期預金金利が高く、また口座残高が一定の基準を上回ると優遇プログラムのClub Sを獲得できるというのが理由です。Club Sのステージを獲得すると、Sony Bank WALLET(VISAデビット機能付きのキャッシュカード)のキャッシュバック率が上乗せされるほか、振込手数料の無料回数が増えます。

新興国株式を投資対象とする米国ETFのVWO(バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF)が、最近好調です。昨日(2017.7.26)の終値は、ちょうど$43.00。2015年5月以来、約2年振りに$43台を回復しました。そして、それに伴って私の保有分も久しぶりにドルベースでプラスとなりました。

本日、個人向け国債(変動10年)を購入しました。 SMBC日興証券での購入で、購入額は500万円。退職金が入金されて銀行口座の残高が1...